Umbau Büro IS4 – Blickwinkel Statik

Von Christoph Dieker

Nach Auszug der vorherigen Nutzer und Rückbau der abgehängten Decken konnten die statische Konstruktion und die bauliche Geschichte des Gebäudes gut nachvollzogen werden. Weiterhin lagen uns teilweise noch alte Bauantragspläne und statische Berechnungen vor.

Im Jahr 1968 wurde der erste Gebäudeteil genehmigt und gebaut. Auf der Süd-Ost-Seite des heutigen Grundstückes wurde eine etwa 12.5 x 25 m große eingeschossige Werkhalle mit einem flach geneigten Pultdach errichtet. Die Dachkonstruktion besteht aus Wellstegbindern [wird später noch beschrieben], die etwa 4,50 m / 5,50 m und 2 x 7,50 m (mit Zwischenabstützung) überspannen. Der Abstand der Wellstegbinder untereinander beträgt zwischen 1,0 bis 1,2 m.

Geplant war damals eine Dacheindeckung aus Eternit-Platten. Nach der Entkernung wurde eine Holzverschalung mit einer oberseitigen bituminösen Abklebung vorgefunden.

Die Außenwände waren zweischalig mit einer Luftschicht geplant, hier ist in späteren Jahren noch ein zusätzliches Verblendmauerwerk ergänzt worden.

Auf der westlichen Giebel-Seite dieses Gebäudes ist noch eine Garage (etwa 6,0 x 12,5 m) angebaut worden, ebenfalls mit einem Pultdach, jedoch mit einem tieferen Dachschnitt und einem Gefälle nach außen. Auch dieses flach geneigte Dach ist mit Wellstegbindern überdacht worden.

1972 ist dann auf der Nord-West-Seite ein weiterer Anbau erfolgt. Zur Straßenseite entstand ein etwa 10 x 10m großer zweigeschossiger und unterkellerter Kubus mit einem hinteren eingeschossigen Gebäudeteil (etwa 10x15m) mit flachgeneigtem Pultdach. Als Verbindungselement entstand zwischen den Gebäuden aus 1968 und 1972 ein etwa 5,0 m breiten und 20 m langer Gebäudeabschnitt mit einem tieferliegenden Flachdach. Auch hier wurden alle Dächer mit Wellstegbinder überdeckt, wobei hier Spannweiten von bis zu 10,0 m erreicht werden. Die Stahlbetondecke im zweigeschossigen Teil zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss wurde als „KAISER-Rippendecke“ ausgeführt. Ebenfalls mit einer Spannweite von etwa 10,0 m, sodass im Erdgeschoss ein etwa 10×10 m stützenfreier Raum entstand.

Die Decke über dem Kellergeschoss wurde als herkömmliche Stahlbetondecke mit einer Spannweite von 2 x 5,0m hergestellt. Die Zwischenabstützung erfolgt durch einen Unterzug mit einer zusätzlichen Stahlbetonstütze in Feldmitte. Das Mauerwerk wurde auch hier zweischalig errichtet, wobei in einigen Teilen auch hier ein zusätzliches Verblendmauerwerk ergänzt worden ist.

Sanierung des Mauerwerks

Das Mauerwerk und die Ringanker im Erd- und Obergeschoss sind rissfrei und es konnte keine Bewegung festgestellt werden. Dies ist wahrscheinlich dem guten Baugrund vor Ort, den damals verwendeten kleinformatigen Steinen und der konsequenten Anordnung von Ringankern geschuldet. Ungewöhnlich sind hier jedoch die teilweise imposanten Mauerwerksdicken mit mehreren Luftschichten, die durch zusätzliche Verblendsteinarbeiten entstanden sind. Dies hat aus statischer Sicht keine Auswirkungen, aus bauphysikalischer Sicht war hier jedoch nur noch eine Außendämmung (hier Wärmedämmverbundsystem) sinnvoll und praktikabel. Das komplette Mauerwerk und die geschlossenen Luftschichten befindet sich jetzt in der beheizten Gebäudehülle und die Masse des Mauerwerks kann ausgleichend auf das Gebäudeklima einwirken.

Sanierung der Wellstegbinder

Großes Augenmerk wurde aus statischer Sicht auf den Zustand und der Tragfähigkeit der vorhandenen Holz-Wellstegbinder der Dachkonstruktionen gelegt.

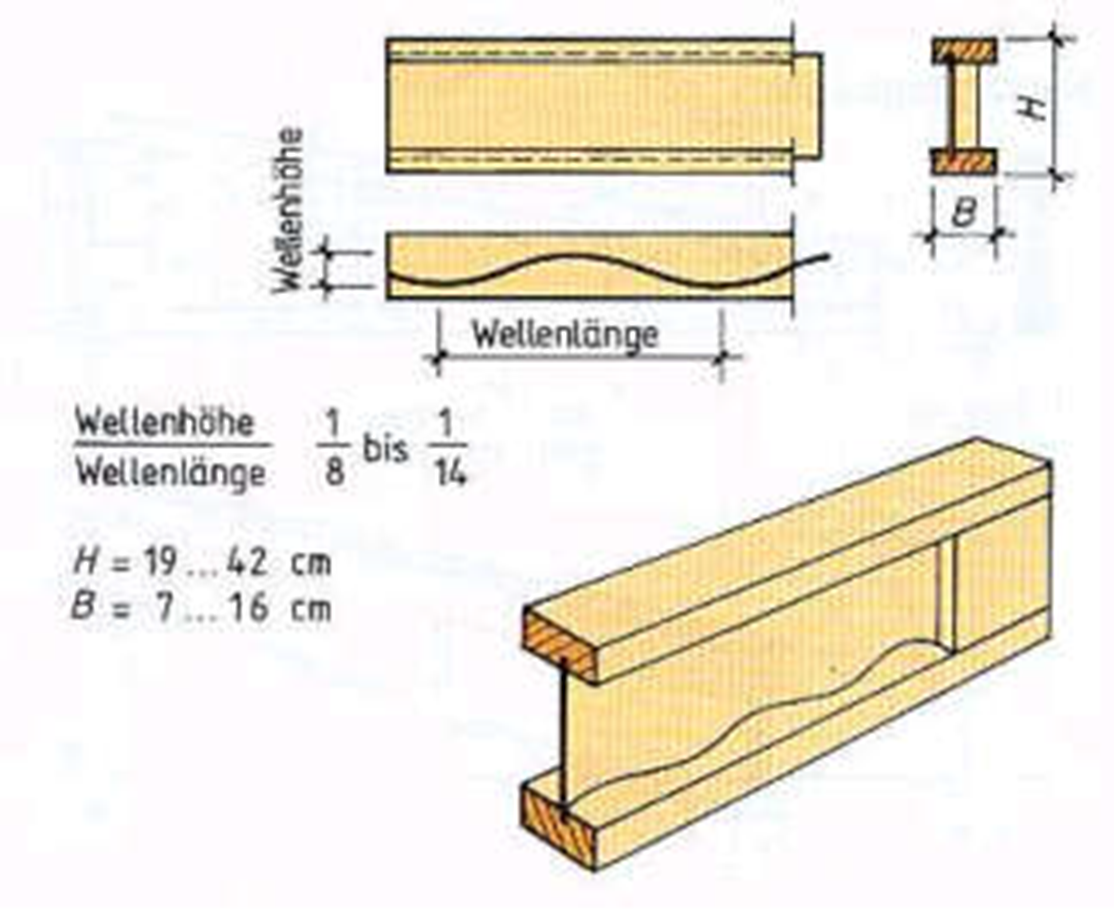

Ein hölzerner Wellstegträger besitzt ein I-Profil mit hölzernen Gurten und einen Sperrholzsteg, welcher in wellenförmige Nuten an den Innenseiten der Gurte eingepresst und eingeleimt wurde. Durch diese Wellenform erhält der dünne Sperrholzsteg eine hohe Steifigkeit gegen Ausbeulen, ferner können am Übergang vom Steg zu den Gurten durch die in einer Sinuskurve verlaufende Wellenlinie die hohen Schubspannungen leichter aufgenommen werden. Der Materialbedarf ist gering und die Fertigung wurde damals weitgehend maschinell durchgeführt.

Je nach Spannweiten sind bei diesem Gebäude verschiedene Wellstegbinder eingebaut worden, die Höhe der Binder beträgt 25 bis 39cm. Es ist bekannt, dass diese Wellstegbinder bei hoher Feuchtigkeit (Dachundichtigkeiten, aber auch Kondensatbildung durch Eindringen feuchtwarmer Luft in die Dachkonstruktion) Schaden in der Leimfuge und dem dünnen Sperrholzsteg nehmen können. Bei diesem Gebäude wurde jeder Binder und dessen Leimfuge augenscheinlich untersucht und die vorhandene Durchbiegung gemessen. Durch den neuen geplanten Dachaufbau mit PV-Anlage und bedingt durch die eventuell höhere Schneelast durch die neue Attikaausbildung (Schneeanhäufung) konnte zudem festgestellt werden, dass die zulässigen Belastungen und Durchbiegungen teilweise nicht mehr eingehalten konnten. Deshalb mussten fast alle Wellstegbinder vor Ort verstärkt werden. Entweder mussten die Auflagebereiche mit Platten verstärkt werden, teilweise mussten die kompletten Binder mit Platten aufgedoppelt werden oder es wurden zusätzliche Holzträger zwischen gelegt. Teilweise wurden die Binder bei schon vorhandener großer Durchbiegung vor der Sanierung in Feldmitte angehoben und dann verstärkt. Nach der Verstärkung stellte sich dann eine geringere Durchbiegung ein.

Da die Binder von der Unterseite komplett zugänglich waren und ein Großteil der Platten mit Klammern angeschossen werden konnten, waren die Verstärkungsmaßnahmen nicht so aufwändig, wie zunächst vermutet. Auch war durch diese Vorgehensweise die Baustelle zu jeder Zeit trocken und geschützt und das Dach musste nicht aufgenommen werden. Wie zu erwarten gab es auch in vier Bereichen komplette Schäden an den Wellstegbindern durch kleine aber beständige Undichtigkeiten in der Dachabdichtung. Dies macht diese Holz-Wellstegbinder in Verbindung von schlecht durchlüfteten Dachkonstruktion ohne Dampfbremse und dampfdichter Abklebung auch gefährlich, da ein Versagen sich teilweise nicht andeutet. Durch den neu gewählten Dachaufbau (Dampfsperre und Dämmung oberhalb der Binder) befindet sich die Wellstegbinder jetzt komplett in der beheizten und belüfteten Gebäudehülle und sind keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen mehr ausgesetzt.

Systemskizze Holz-Wellstegbinder Quelle: Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz 2022

Erneuerung der Attika

Eine weitere statische Herausforderung bei diesem Umbau war die Konstruktion und Befestigung der neu geplanten umlaufenden Attika. Da die vorhandenen Dachformen durch die verschiedenen Gefälle und Höhen sehr „unruhig“ wirkten, wurde eine umlaufende höhengleiche Attika geplant. Die Attika erreicht dadurch jedoch teilweise Höhen von bis zu 150 cm, die dann sicher für alle auftretenden Windlasten an das Gebäude befestigt werden müssen.

In der Ebene des neuen Wärmedämmverbundsystem wurden im Abstand von 62,5 cm Hölzer an die Dachkonstruktion und im unteren Bereich an das Verblendmauerwerk befestigt. Die Zwischenräume wurden gedämmt, mit Holzplatten verschalt und mit einem dünnen Wärmedämmverbundsystem verkleidet. Die große statische Herausforderung bestand darin, die hohen Lasten (Horizontallasten und Kragmomente) in die vorhandene Konstruktion einzuleiten. Hier sind die geringen zulässigen Lasten von Verbundankern in Ziegelmauerwerk und hohen erforderlichen Randabständen zu beachten. Auch mussten einige verschiedene aufgebaute Dachränder beachtet und jeweils konstruiert werden. Zusätzlich werden die neuen Attiken noch umlaufend mit senkrechten PV-Modulen verkleidet. Hierfür musste noch eine geeignete und zugelassene Befestigung auf dem neuen Wärmedämmverbundsystem konstruiert und berechnet werden.